Partager la publication "Comment les droits de douane imposés par Trump redéfinissent les stratégies tarifaires du luxe"

Nous nous appuyons sur de nouvelles données pour analyser le difficile équilibre auquel sont confrontées les marques haut de gamme : protéger leurs profits ou préserver la fidélité de leurs clients.

Le secteur du luxe traverse l’une des périodes les plus précaires qu’il ait connues depuis des années.

Avec l’imposition par le président américain Donald Trump d’un droit de douane de 15 % sur les produits de luxe européens en juillet 2025, parallèlement à des hausses plus importantes sur les montres suisses, les marques sont contraintes de prendre des décisions tarifaires risquées qui pourraient remodeler le comportement des consommateurs sur le deuxième marché mondial du luxe, les États-Unis.

Si Camille Drumel, associée du cabinet de conseil en croissance commerciale Simon-Kucher, estime qu’il est encore difficile d’en mesurer pleinement l’impact, elle affirme toutefois que « la capacité à répercuter les coûts sur les consommateurs dépendra de plusieurs facteurs, notamment l’attractivité et le positionnement de la marque, certaines marques étant mieux à même de répercuter les hausses de prix ».

« Les marques de luxe pourraient être plus disposées à absorber ces hausses dans les catégories qui jouent un rôle de recrutement », ajoute-t-elle.

Une pression sur les marges et la valeur marchande

Les droits de douane ont secoué les marchés financiers tout au long de l’année 2025. Depuis l’annonce de ces droits par Donald Trump en avril, les dix plus grands groupes de luxe européens, dont LVMH, Hermès et Prada, ont perdu quelque 100 milliards de dollars en capitalisation boursière, selon la publication financière ThisIsMoney. À elle seule, Prada a perdu plus d’un quart de sa valeur, tandis que les actions de LVMH ont chuté de 17 %.

Les marges sont désormais sous pression. Les marques sont confrontées à un choix : absorber les coûts, au risque de nuire à leur rentabilité, ou augmenter les prix aux États-Unis, ce qui pourrait éloigner les consommateurs existants.

Selon les données de la plateforme d’intelligence mode alimentée par l’IA Retviews by Lectra, Hermès a choisi de répercuter les coûts en augmentant les prix de ses sacs à main aux États-Unis en juillet. En revanche, Richemont a reporté les hausses, privilégiant la fidélité à long terme. Chanel, connu pour ses hausses de prix régulières, a suspendu ses augmentations pour la première fois en 2025, signe sans précédent que les maisons de luxe n’ont plus le pouvoir de fixer des prix élevés.

« L’impact des droits de douane américains sur les stratégies de prix du luxe a été très différencié, sans qu’une approche unique ne se dégage dans l’ensemble du secteur », explique Claudia D’Arpizio, associée principale et responsable mondiale de la mode et du luxe chez Bain & Company. « Certains acteurs du luxe ont choisi de n’augmenter leurs prix qu’aux États-Unis, absorbant directement les coûts liés aux droits de douane sur ce marché. D’autres, en revanche, ont mis en œuvre des ajustements plus larges dans plusieurs régions. »

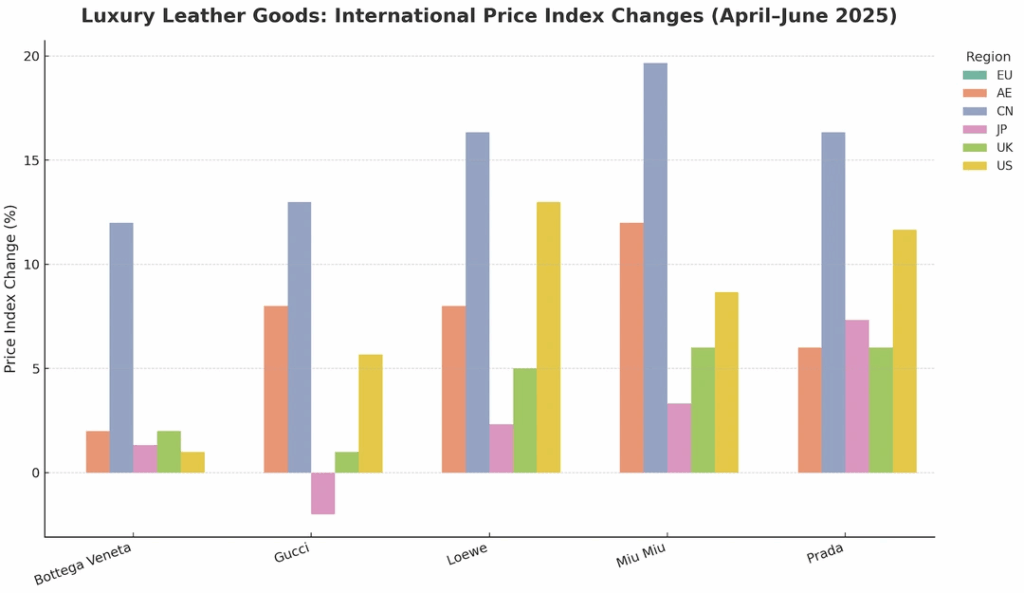

Les données montrent les premières variations de prix

Les données fournies par Retviews by Lectra indiquent qu’en avril, alors que les droits de douane se profilaient, Prada et Loewe ajustaient déjà leurs prix aux États-Unis.

En juin, Gucci, Miu Miu et d’autres marques ont emboîté le pas, les prix aux États-Unis dépassant ceux pratiqués sur leurs marchés européens. Seule Bottega Veneta est restée stable. En revanche, les marchés tels que le Japon et l’Europe ont peu évolué, ce qui souligne le rôle central des États-Unis dans l’inflation liée aux droits de douane.

Les enjeux sont particulièrement importants pour les consommateurs ambitieux. Contrairement aux acheteurs très fortunés, qui restent largement épargnés, les clients jeunes et issus de la classe moyenne sont de plus en plus sensibles aux prix. Une modeste augmentation de 5 % sur un sac Loewe Puzzle ou un Gucci Marmont peut suffire à dissuader ces acheteurs, surtout à un moment où, selon les analystes, la « greedflation », c’est-à-dire la hausse des prix post-pandémique dépassant largement l’inflation, a déjà commencé à entamer la bonne volonté.

Le choc tarifaire est également aggravé par la volatilité des devises. Au Japon, l’affaiblissement du yen a contraint les marques à procéder à leurs premières hausses de prix significatives depuis des années. Historiquement, Tokyo a toujours été une « aubaine » pour les acheteurs internationaux, mais cet écart se réduit. Les droits de douane américains et la dépréciation de la devise japonaise obligent les marques mondiales à recalibrer leurs stratégies marché par marché, ce qui aboutit parfois à des résultats contradictoires.

Cette dépendance à des hausses de prix excessives est visible dans le cas du sac à rabat moyen de Chanel, qui se vendait environ 5 300 dollars en 2017 et coûte désormais 10 800 dollars aux États-Unis. Si la maison de luxe française pouvait justifier des hausses agressives dans le passé, la dernière pause témoigne d’une certaine prudence, alors que même les clients fortunés remettent en question la valeur des produits.

Risque accru de réaction négative des consommateurs

Le secteur du luxe est plus vulnérable aux critiques des consommateurs que beaucoup d’autres industries. Avec le ralentissement des ventes aux États-Unis et la retenue des acheteurs chinois, l’industrie ne peut se permettre une nouvelle érosion de la confiance, en particulier sur les plus grands marchés du luxe au monde.

« Au cours des trois à cinq dernières années, nous avons assisté à une tendance mondiale à l’harmonisation des prix à l’échelle mondiale, avec un écart plus faible entre les marchés », explique M. Drumel. « Historiquement, nous pouvions observer des écarts importants entre l’APAC et l’UE ou entre l’UE et les États-Unis, qui se sont désormais réduits, Chanel étant par exemple à l’avant-garde de l’application d’un indice unique sur tous les marchés. »

Pour l’instant, les marques testent différentes stratégies pour faire face aux tensions commerciales. Bernard Arnault, PDG de LVMH, a suggéré de délocaliser une partie de la production aux États-Unis si les droits de douane venaient à augmenter. D’autres investissent dans le luxe expérientiel, comme des événements exclusifs ou des services sur mesure, qui visent à préserver l’attrait des produits sans augmenter leur prix.

Des perspectives en baisse

Ces droits de douane sont également arrivés à un moment délicat. Après un boom post-pandémique suivi d’un ralentissement, le secteur espérait que 2025 apporterait la stabilité. Au lieu de cela, les barrières commerciales, le ralentissement de la demande mondiale et la volatilité des devises ont assombri les perspectives.

Pour les plus grands noms du luxe, les droits de douane américains semblent annoncer une réinitialisation potentielle des stratégies de prix à l’échelle mondiale.

Selon M. D’Arpizio, « les marques agissent progressivement, souvent par vagues successives d’augmentations. Cette approche progressive permet d’éviter de choquer une demande qui reste fragile, atténuant ainsi le risque d’aliéner les clients tout en s’adaptant aux nouvelles pressions tarifaires ».

À mesure que des ajustements sont effectués sur les principaux marchés, il apparaît que les hausses annuelles automatiques, autrefois considérées comme un signe d’exclusivité, sont en cours de révision. Pour une industrie fondée autant sur la perception de la valeur que sur le savoir-faire artisanal, la gestion des droits de douane sans aliéner les clients définira la prochaine phase de l’évolution du luxe.